汉服爱好者们展示揖礼。作揖,古代汉民族相见礼的一种。行礼时,双手互握合于胸前,表示真诚与尊敬。

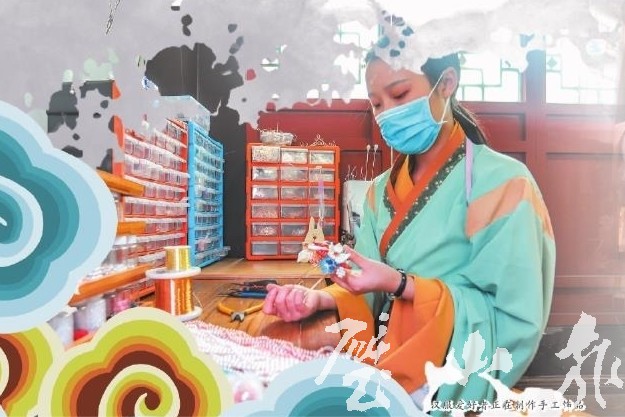

汉服爱好者正在制作手工饰品

汉服爱好者们正在相互打扮

近些年,“汉服热潮”席卷了网络各大社交平台,而日常生活中,在文艺演出,街头一角,文化交流等各大场合,也总能见到各式各样的汉服身影。我们不难发现,汉服的存在感越来越强,趋势越来越年轻化,越来越深地影响着社会审美与流行趋势。

“汉服”一词,最早见于《汉书·西域传》:“后数来朝贺,乐汉衣服制度”。《辽史· 仪卫志·舆服》载:“辽国自太宗入晋之后,其汉服即五代晋之遗制也。”少数民族政权开始明确用“汉服”指称汉民族服饰。

穿过“汉服”的历史风霜,目光注视璧山街头,可以看到越来越多的年轻人穿着汉服出入商场、骑自行车甚至踩着滑板“来去如风”,路人的眼神也早已由惊奇变得习以为常。

在位于南门唐城的渝西跨境商品直购体验城,有一家装修古朴的店面,名曰“书懿轩”,仅从名字可知,经营的店主定然喜欢古诗文。店主系“90”后,是璧山汉服文化活动的主要组织者,也是重庆汉服专委会的核心成员,名叫汪菲。

谈起自己与汉服的渊源,汪菲回忆道,“我从小就对传统文化有着浓烈的兴趣,但那时汉服文化很小众,身穿汉服到处走,周围还会投来奇怪的目光。”说到这,她有些无奈地笑了。从高三时,汪菲就下定决心要让汉服“出圈”。

何谓“出圈”?“就是让汉服从小众圈层里走出来,融入生活,成为大众潮流。”汪菲告诉记者。

从进入大学开始,汪菲就在汉服圈里汲取养分。学习文化宣传活动策划,学习饰品制作,研究古代仕女妆面,最重要的是学习传统文化知识,并寻找在现实中传播传统文化精神内核的方式。“我大学学的专业是市场营销,将汉服文化与消费市场结合,也是让汉文化走进大众文化的一种方式。”汪菲说。

2018年大学毕业后,汪菲义无反顾地选择了创业,并将“开办一家汉文化主题店铺”作为创业的头响。她将璧山的汉服爱好者们用微信聚集到一起,在线上科普汉文化的同时,也在线下组织大家身着汉服,品味古时人文智慧。

“我们平时会在传统节日开展一些主题活动,比如,七夕节,我们就会聚在一起表演‘香道’‘茶道’‘古琴’,感受‘穿针乞巧’的古人乐趣。”汪菲介绍,日常的活动中,大家一起读诗读史,学习传统文化中的礼仪和乐器知识,圈子虽小,但大家尊儒尚礼,互爱互助。可见,身披汉服对于现代年轻人来说,更多是出于一种对精神世界的追求、对审美需求的满足,而这种氛围,无形中也吸引了更多人加入其中。

“95后”的汉服爱好者“梓榆”就是其中一员。当记者问其迷上了汉服的缘由时,她表示古装剧梦幻的画面和神话故事的吸引力,使她从小开始就一直渴望穿上漂亮的服饰,直到在“书懿轩”找到“同袍”,便毫不犹豫地“跳入坑中”。

“同袍”是汉服爱好者们的互称。汉服早期的时候,很多新人因为都是学生,也没有什么钱,很多时候是相互租借汉服,此外,因为初期遭受争议以及异议比较多,“同袍”也有相互鼓励的意味。

“同袍”们迷恋上汉服的原因不尽相同。有人纯粹觉得美,有人痴迷于汉服的复原过程,还有人觉得汉服浸润着中国传统文化。

“‘岂曰无衣?与子同袍’,‘同袍’同的永远是一种精神,是一种流传在汉民族血液里不可磨灭的文化认同感。”汪菲说。在她眼里,身着汉服是对儒家文化表达敬意的仪式。

如今,身穿汉服行走,汪菲经常会遇到陌生的小女孩着揖礼向她问候,即使对方没有身穿汉服,汪菲也知道她是同好之人。而在另一方面,她店内络绎不绝的客人,也侧面认证了无论是因为华美的外饰还是深刻的内涵,汉服的确在突破小众圈,逐步走入大众的视野。

穿上汉服,与古人仰望同一片天空,是现代的娱乐,也是历史的探求。汉服是古时人们人生观、世界观的外显表现,是传统文化的“形”。而如今汉服在璧山的“复兴”,也印证了这座田园都市的文化内核,这股华丽与内涵携带的风尚,定将迸发出青春与厚重交织的活力。

近些年,“汉服热潮”席卷了网络各大社交平台,而日常生活中,在文艺演出,街头一角,文化交流等各大场合,也总能见到各式各样的汉服身影。我们不难发现,汉服的存在感越来越强,趋势越来越年轻化,越来越深地影响着社会审美与流行趋势。

“汉服”一词,最早见于《汉书·西域传》:“后数来朝贺,乐汉衣服制度”。《辽史· 仪卫志·舆服》载:“辽国自太宗入晋之后,其汉服即五代晋之遗制也。”少数民族政权开始明确用“汉服”指称汉民族服饰。

穿过“汉服”的历史风霜,目光注视璧山街头,可以看到越来越多的年轻人穿着汉服出入商场、骑自行车甚至踩着滑板“来去如风”,路人的眼神也早已由惊奇变得习以为常。

在位于南门唐城的渝西跨境商品直购体验城,有一家装修古朴的店面,名曰“书懿轩”,仅从名字可知,经营的店主定然喜欢古诗文。店主系“90”后,是璧山汉服文化活动的主要组织者,也是重庆汉服专委会的核心成员,名叫汪菲。

谈起自己与汉服的渊源,汪菲回忆道,“我从小就对传统文化有着浓烈的兴趣,但那时汉服文化很小众,身穿汉服到处走,周围还会投来奇怪的目光。”说到这,她有些无奈地笑了。从高三时,汪菲就下定决心要让汉服“出圈”。

何谓“出圈”?“就是让汉服从小众圈层里走出来,融入生活,成为大众潮流。”汪菲告诉记者。

从进入大学开始,汪菲就在汉服圈里汲取养分。学习文化宣传活动策划,学习饰品制作,研究古代仕女妆面,最重要的是学习传统文化知识,并寻找在现实中传播传统文化精神内核的方式。“我大学学的专业是市场营销,将汉服文化与消费市场结合,也是让汉文化走进大众文化的一种方式。”汪菲说。

2018年大学毕业后,汪菲义无反顾地选择了创业,并将“开办一家汉文化主题店铺”作为创业的头响。她将璧山的汉服爱好者们用微信聚集到一起,在线上科普汉文化的同时,也在线下组织大家身着汉服,品味古时人文智慧。

“我们平时会在传统节日开展一些主题活动,比如,七夕节,我们就会聚在一起表演‘香道’‘茶道’‘古琴’,感受‘穿针乞巧’的古人乐趣。”汪菲介绍,日常的活动中,大家一起读诗读史,学习传统文化中的礼仪和乐器知识,圈子虽小,但大家尊儒尚礼,互爱互助。可见,身披汉服对于现代年轻人来说,更多是出于一种对精神世界的追求、对审美需求的满足,而这种氛围,无形中也吸引了更多人加入其中。

“95后”的汉服爱好者“梓榆”就是其中一员。当记者问其迷上了汉服的缘由时,她表示古装剧梦幻的画面和神话故事的吸引力,使她从小开始就一直渴望穿上漂亮的服饰,直到在“书懿轩”找到“同袍”,便毫不犹豫地“跳入坑中”。

“同袍”是汉服爱好者们的互称。汉服早期的时候,很多新人因为都是学生,也没有什么钱,很多时候是相互租借汉服,此外,因为初期遭受争议以及异议比较多,“同袍”也有相互鼓励的意味。

“同袍”们迷恋上汉服的原因不尽相同。有人纯粹觉得美,有人痴迷于汉服的复原过程,还有人觉得汉服浸润着中国传统文化。

“‘岂曰无衣?与子同袍’,‘同袍’同的永远是一种精神,是一种流传在汉民族血液里不可磨灭的文化认同感。”汪菲说。在她眼里,身着汉服是对儒家文化表达敬意的仪式。

如今,身穿汉服行走,汪菲经常会遇到陌生的小女孩着揖礼向她问候,即使对方没有身穿汉服,汪菲也知道她是同好之人。而在另一方面,她店内络绎不绝的客人,也侧面认证了无论是因为华美的外饰还是深刻的内涵,汉服的确在突破小众圈,逐步走入大众的视野。

穿上汉服,与古人仰望同一片天空,是现代的娱乐,也是历史的探求。汉服是古时人们人生观、世界观的外显表现,是传统文化的“形”。而如今汉服在璧山的“复兴”,也印证了这座田园都市的文化内核,这股华丽与内涵携带的风尚,定将迸发出青春与厚重交织的活力。

(记者 杨文广 马惠心 实习生 邓雨笛 文/图)