傅应明

交通大学贵州分校 茅以升先生

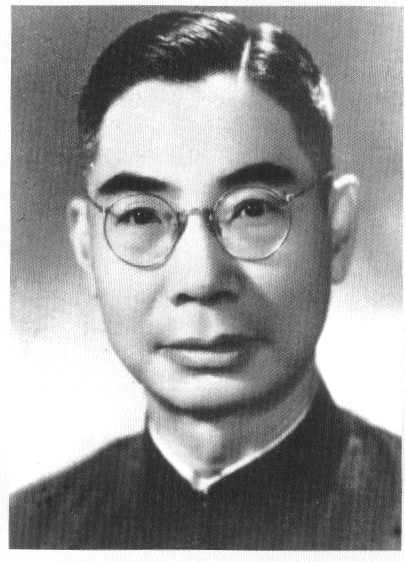

罗忠忱院长 顾宜孙院长

1945年1月3日,罗忠忱院长抵达重庆,他尽职尽责,是最后一个离开平越的。赴渝途中,他私人的行李全部丢失,而护送的公家财产完整无缺。茅以升热情地接待了恩师,安排他住进位于两路口的中国桥梁公司里。

这时,罗忠忱任职院长。这是他第三次任唐院院长。原来在平越期间,茅院长在校外工作较多,为了解决他不在校时的重大问题,学校成立院务委员会,这些委员是由选举及抓阄(在所得选票相同时使用)产生,但产生的委员全是土木系的教授。1942年2月,管理系、矿冶系部分学生找到院务委员会秘书朱泰信教授论理,因发生口角朱泰信被推倒而受伤。事后,朱即去重庆养伤,未再回校。学生为此罢课两个月,茅院长将此事向教育部报告,请部里派员来调查。此前滇缅公路有桥工问题难以解决,希望茅以升去解决。茅即向教育部提出辞呈。4月,教育部批准茅以升辞职。聘胡博渊继任。

胡博渊(1888—1975),字铁先,江苏武进人。地质矿冶专家,1905年考入唐山路矿学堂,1911年庚款赴美留学,入麻省理工学院学习矿冶,后又入匹兹堡大学,学习石油专业。1919年回国,曾在汉冶萍公司及龙烟铁矿公司工作。1928年春,他任农矿部矿政司长和实业部矿业司长等职。1942年任我院院长。一年后,因教育部未能兑现为学校增添设备的承诺,他提出辞呈,并举荐罗忠忱教授为院长。茅以升、侯家源、杜镇远、李中襄、赵祖康等校友也都力主德高望重的罗忠忱教授担任院长。1943年8月,教育部聘罗忠忱为我院院长。罗忠忱聘罗河任校长秘书,伍镜湖任教务主任,黄寿恒任总务主任。罗任院长后,学校各项工作进展顺利。

罗忠忱抵达重庆的当天晚上,邀请唐、平两院在重庆的校友,商讨复校地点,得知璧山丁家坳有一交通技术人员训练所有房屋可以利用,机不可失,时不可待,当即决定暂迁璧山丁家坳复课,并公推顾宜孙教授负责组成璧山办事处。在重庆校友的努力协助下,维修房屋购置家具,租借部分民房,借用图书、仪器等,开始紧张的复课准备。1月下旬,在复课准备工作就绪后,学校登报通知师生齐集璧山丁家坳,2月15日,正式开学授课。学校自1944年11月宣布再度迁校,到1945年2月15日在新校址上课止,历时3个月。

丁家坳是璧山县的一个古乡镇。让我们从校友的回忆录中摘取几段,认识当时的情景。

“璧山丁家坳,此地比平越更小,是一处农庄。临时搭建的校舍,简陋无比,钢筋以竹片代替,水泥以黄土充当,先用竹子编排成片,而后糊以黄泥就是墙壁,屋顶覆以稻草,如此房屋倒也冬暖夏凉。在战时有此栖身之地,并有书读,还能奢求什么呢?只是教科书纸张之劣,叫人不敢恭维,粗黄如便纸,无奈也就只好将就了。”

丁家坳“是个城堡式的建筑,据说始建于几百年前,为了防止兵灾匪患,关起寨门,就攻不进去。全镇就只一条大街,两旁店铺林立,最热闹处,也不过六七十米长。”“我到丁家坳院部报到,一看学院、宿舍环境不如平越,且早已人满为患,外找房住,也比平越难。”“学校在丁家坳开课,教室距离丁家坳镇有两里地,宿舍在近处的民房大院,却距离镇更远。……同学们在宿舍里人多拥挤,夏天没处洗澡理发,日子很难过”。

从平越到重庆,“惹上了一身虱子,由于无棉衣可换,直到1945年夏初能脱毛衣时才煮尽灭绝。新校址在离重庆80公里的丁家坳,比平越更简陋,但吃的方面略有改善”。

在这样的环境中,教师们诲人不倦,一心为了教育学生成才,在国难期间,坚守教育阵地。学生们对艰苦的生活安贫乐道,没有怨言,同学间流传一句名言:“只要一盏灯、一张凳”,意味着只要求晚上能有盏能看书和做作业的灯,有一张能坐的凳子,挑灯夜读如此而已,别无他求。在这样艰苦条件下,学校仍然又培养了一批英才。

在丁家坳,将学校的行政工作安排就绪后,罗忠忱院长于1945年6月辞去院长职务,在罗忠忱教授的推荐下,教育部聘请顾宜孙教授出任院长。

我校在璧山丁家坳复课后,又接到教育部的通知:要我校迁到兰州,并于1945年1月22日、4月12日、6月4日3次电告我校:“应于本年暑假迁移兰州,以为造就西北交通人才之中心,并于迁移后改称国立交通大学甘肃分校。”7月25日顾宜孙院长上书教育部,力陈“学校师生不堪再迁之苦,胜利复员在望,恳请免于迁陇。”

岁月流逝,历史证明唐院真是一支拖不垮、打不烂的顽强团队,从1931年日本帝国主义发动侵华战争,到1945年抗日战争胜利,14年里,他们的足迹已经遍及了中国10多个省市,分别在6个地方办学招生授课。教师们忠诚着他们的职守,学生们坚持着他们的追求,师生们在交大这面旗帜下,团结一致,不畏艰险,没有任何困难能阻挡他们的前进步伐。

1945年春,英国驻华大使馆文化处李约瑟博士(《中国科学技术史》作者)专程来我校访问,并赠送了一批书刊表示对我们办学的支持。

英国学者李约翰博士(右)受到周恩来总理接见

在璧山丁家坳,师生们没有忘记在5月15日举行校庆纪念活动,很多校友从外地赶到学校祝贺,茅以升、赵祖康、杜镇远做了学术报告。学生们举行了英语演讲会,晚上演出话剧《日出》。师生们坚信目前遮在中国上空的乌云终会散去,火红的太阳一定会升起,灿烂的阳光一定会照遍祖国大地。

赵祖康(右)受到朱镕基总理接见 杜镇远(左)与茅以升(右)

1945年夏,在困难环境中,又招收新生113名。这一年又有许协庆、高渠清、劳远昌、郭可詹、林秉南、胡春农、刘广沁、张蒙德等优秀唐院学生,在激烈竞争中考取官费留学,赴英、美等国深造。1946年6月初,学校送走了万里流亡期间的最后一届毕业生。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降,正义战胜了邪恶,光明战胜了黑暗,进步战胜了反动。日本投降的消息传来,全国沸腾、山城沸腾、璧山沸腾、我校沸腾。师生们举着火把与丁家坳人民共同举行庆祝游行。一个甲子过去了,我们还清醒地记得那个不眠的激动人心的丁家坳的夜晚。

“在21点钟左右,街上的爆竹声、锣鼓声由远而近,由稀到密。顷刻间,满街满巷人声鼎沸,跳呀唱呀,人们疯狂了。八年抗战中一直压抑着的中国人的感情,在日寇宣布投降声中,自然而然地迸发了出来。当时我们十几个同学无一例外,不由自主地奔向人流,共同雀跃欢呼。记得我和李昭灏等几个同学把胡之家抬起来,有的抬脚、有的扛背扛腰,有的拉着他的手,我忙着托着他的头,就这样朝着学校狂跑。……同学都是满头大汗,衣服湿透。”(吴启盛:《一桩难忘的往事》)

日本投降了!“漫卷诗书喜欲狂”,“青春作伴好还乡”。流亡的生活结束了。唐院的历史翻开了新的一页。

1946年3月8日,教育部指令,唐山工程学院迁回唐山原址。3月12日,伍镜湖教授会唐山接收校园,主持复员工作。4月4日,交大贵州分校改组,唐平两院恢复原校名,各自独立。8月8日,教育部复文我校:经行政院核准,原交通大学唐山工程学院更名为国立唐山工学院,隶属教育部,顾宜孙教授任院长。

6月14日,唐院组成复员大队,林炳贤教授为总领队。6月20日复员大队出发,乘汽车沿川陕路历经千辛万苦,7月15日到宝鸡,乘火车8月6日到上海。改乘轮船,8月23日到秦皇岛,当日返回阔别9年的唐院校园,揭开了国立唐山工学院的新篇章。